「おい、いったい、なんであんな見え透いた嘘をついたんだ!?」

安田は部屋を出るなり、日比野に食って掛かった。

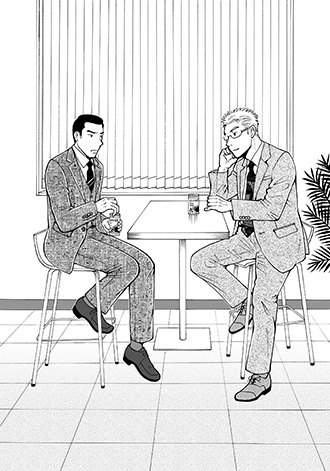

「落ち着け。その答えをゆっくり話そうと言っているんだ。15分しかないから、そこのスペースでいいな?」

日比野は手近なテーブルを指さし、近くの自販機でコーヒーを買って腰かけた。

「先にお前から説明してもらおうか。さっき庄司と富永に何を言おうとした?」

「…遅刻したことをとがめるつもりだった。時間を守るのは社会人として、当然のことだろう?」

「まぁな。でも俺はそうしなかった。それは、遅刻はモチベーションが下がっている兆候だからだ。お前は割と体育会系のノリが強いから、そういうのを叱咤激励すれば動くと思っているんだろうが、逆だよ」

「逆だと?」

「モチベーションを上げてやれば、遅刻なんてしなくなるし、遅刻を取り戻そうと思ってもらえる…なぜ俺があんなことをしたか、からくりを教えてやろうか?」

「ああ…頼む。あ、その前にちょっと待ってくれ」

安田はそそくさと自分のコーヒーを買いに行って、すぐに戻ってきた。

「このプロジェクトの話を持ち掛けてきたとき、安田の口からこんな愚痴を聞いた。『若くてやる気があっても、実力が伴っていない。やれアンゾフのマトリックスだ、シナジーだと知識を披歴するやつがいる』と。あれは庄司のことだろう?」

「ああ、そうなんだ。気づいたか」

「そりゃあ、あの4人のうちの誰かなら、彼しかいないだろう。ミーティングの進捗からみて、今アンゾフの話をしてもらうのはとてもタイミングが良かったのさ。そして、それを説明させることは、彼がここに所属することの欲求を満たすことになる」

と、日比野は先日説明したマズローの欲求段階説の話を引き合いに出した。

「それで、富永のほうは?」

「あいつはずっとデザインをやってきていて経営のことには明るくないから、今の時点で何かを説明させるのは無理だと思った。でも、たしかあいつはラグビー部出身だったよな?」

「…まさか、それでストップウォッチを?」

「ああ、彼が仕切ると皆も気合が入るようなリーダー肌さ。人ってのはちょっとしたグッズで、スイッチが入るものなんだよ。お前も今、飲みもしない缶コーヒーを買っただろ?」

そう言われて、安田はぶぜんとした表情で缶コーヒーを開けた。

「組織には3つの種類があると言われている。独裁型、放任型、そしてチーム型だ。安田は独裁型に走りすぎるきらいがあるし、もっと言えばH社の社風もそうだ」

「…ああ、そうかもしれん」

「独裁型にもメリットはある。決断にスピード感が出るし、カリスマが頂点にいれば皆迷いなく追従してくれるから、混乱期にはうってつけだ。しかし、長い目で見たとき、次なるリーダーが育たないという欠点がある」

「とはいえ、自由放任は今回のチームには不向きだろう?」

「もちろんだ。自由放任が当てはまるのは、完全歩合の営業マンみたいに個人が工夫できるケースに限られる。今回俺たちが作らなければいけないのは、一人ひとりがミッションを理解して、その範囲で自分なりに工夫をしながら結果を出すチーム型の組織だ。庄司と富永にも、俺なりに考えた適材適所の役割を、即席であてはめたってわけさ」

「なるほど…一本取られたな。お前の行動はいつも意外で、でもいつも意味があるんだな」

「いや、でも、俺がお前の立場でも、社外の人を待たせたことに腹を立てただろうと思うよ。俺のような外部の人間が半分気を遣うつもりでああいう嘘をつくからこそ、かばう意味があるんだ…それに…」

日比野は缶コーヒーを一口飲んで、つづけた。

「あれはあくまで対症療法だ。モチベーションを根本的に上げるには、もっと根本的な手段が必要だと思ってな」

「…もしかして、合宿か?」

安田が、日比野の考えを察していたかのように口をはさんだ。

「なんだ、すでに考えていたのか」

「ああ。こういうのはスタートダッシュが肝心だ。来週、2泊3日で保養施設を予約してある。そこで一気に話を進めてしまいたい…空いているか?」

日比野に何も聞かずに宿泊の予定を入れるあたりが強引なやり方だが、久しぶりに、安田らしいスピード感を目の当たりにして、日比野は少し胸が躍った。

「良いだろう。3日間全部は無理でも、できる限り調整をつけておく…メンバーにも俺からうまく話をさせてくれ」

「…分かった。…それにしてもお前、こんなに腕がたつのになんでH社を…」

安田の言葉を聞かず、日比野は席を立った。

「お、おい…」

「もう15分経つころだ。戻ろうぜ。遅刻は許されないんだろ?」

部屋に戻ると、いつの間にか模造紙がホワイトボードに貼られ、メリットとデメリットが書かれた付箋がびっしりと並んでいた。20分でこの量なら、なかなかのペースだ。

「どうですか。B2BとB2C、どちらのほうが優れているか、結論は出ましたか?」

「…いいえ、メリットとデメリットを書き出して、ディスカッションをしたのですが…それぞれ自分の考えを譲らないまま平行線といったところです」

そう答えたのは富永だった。

「…なるほど。まあもしかしたら、その方が面白いかもしれません。ちなみに、B2Bを主張しているのはどなたですか?」

庄司と木田が手を挙げた。

「すると、富永さんとあすながB2Cですね…」

そうつぶやきながら、日比野は安田に目くばせをした。安田はコクリとうなずいた。

「よし、いっそのこと、この2チームに分かれて、勝負をしましょう」

「しょ、勝負?」

4人が顔を見合わせた。

「はい、そうです。少し性急ですが、例えば、来週の水~金の3日間で、伊豆の保養施設で合宿を行いたいと、先ほど安田さんに相談しました」

「えっ、来週ですか?」

「もちろん、皆さんのプライベートのご都合もあるでしょうから、来週が難しいようならリスケしますが、どうですか?」

日比野がこの話を引き取ったのは、こういった安田のやり口にメンバーが不満を漏らすことを避ける趣旨だった。幸い皆のスケジュールは空いており、20分間のディスカッションを経て多少なりモチベーションも高揚しているようで、「やりましょう!」と前向きな発言をしてくれるメンバーもいた。

「では、それでいきましょう。来週までに各チームで、相手チームよりも優れたアイデアをプレゼンテーションできるように、準備をしておいてください…あすな」

突然呼ばれたあすなは慌てて「はい!」と立ち上がった。

「SWOT分析を覚えているか?合宿の準備で必要になるだろう。みんなに説明してやれ」

「えっ!?私が!?」

「忘れたとは言わせないぞ。うちのクライアントの青果店を立て直すときに、一緒に案を出したはずだ(1st Season 第4章を参照)。間違っても良い、説明してみろ」

日比野からの久しぶりの無茶ぶりにうろたえながら、あすなは時折つまりながらもSWOT分析の説明をしていく。その様子を見守る日比野の視線に、温かみと同時にわずかな陰りが混じったのに、隣に座っているナミは気づいていた。

つづく。