安田が心配そうな表情を浮かべ、社長室を去った。

もともと、社外の人間である日比野がこのプロジェクトに参画することも、ましてや今日のように社長室に通されることも、かつてのH社の風土から考えれば異例のことだった。それどころか、今、日比野はH社の社長である東野と、間に誰も挟まず直に対面しているのである。

安田はもちろん、日比野もその意図を測りかねていた。

「日比野くんはさ…」

新しい紅茶が置かれるのを見届けて、社長はおもむろに切り出す。その口調はいつの間にか「日比野くん」に変わっていた。

「はい?」

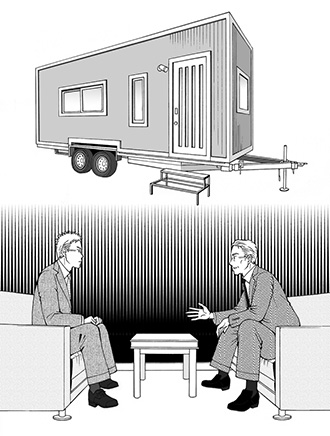

「さっき僕がチラッといったトレーラーハウスみたいなものって、日本にも必要になると思う?」

なぜ、自分にそんな質問が来るのかも分からないまま、日比野は答える。

「どうでしょう…確かに貧困は社会問題化していますが、日本の住宅は都市部を除けば少しずつ供給過多になっていますし、何とも申し上げられません」

「ふむ…」

「しかし一方で、災害対策の手段としてもトレーラーハウスは需要がありますし、『走る家』にいわゆるソーシャルグッドな事業という側面を持たせることもできるかもしれません」

日比野がそこまで言うと、東野は「うん」と頷いた。

「そこだよね。おそらくこれからの会社は、利益を上げるだけではダメなんだ。その上で、その利益をどう還元していくのか…もちろん従業員に報いることも大事だが、それだけじゃなくてね」

東野はそう言って、またにっこりと微笑んだ。

「…し、失礼ですが、社長はいったい…」

「突然で驚いただろう…。でも、この話は安田くんがいないときのほうが良いと思ってね」

東野は眼鏡をはずして、ハンカチで丁寧に拭きながら話を続ける。

「あの日、僕も実は社長室にいたんだよ。覚えていないかな」

「えっ…あの日というのは?」

訊かなくても分かっていた。日比野が奨学金基金の立ち上げを直談判しに行った、あの日である。確かにあの日、この場所には何人かのお偉方がいたのは覚えているが…。

「当時の社長は君の案には反対だったようだけど、私は内心驚いていたんだ。そして、何となく感じていた。いずれ、企業は単なる営利団体から脱却すべきときが来る。そういう時代を引っ張っていくのは、君のような世代の人間なんじゃないかと」

「…ありがたいお言葉です」

日比野が素直にそういうと、東野は続けた。

「今回このプロジェクトを立ち上げたのは、君の感じている通り、今度こそH社は本格的な危機に立たされるという予感があるからだ。しかし、それだけじゃない。社長にとってもう一つの大きな仕事…それが何だか分かるかい?」

「後継者を育てること…ですか?」

「その通り。そして、安田くんはその眼鏡に適うと思っている。H社はもっと若返りを図るべきだ」

その言葉を聞いた日比野は安田のことを、そして、社長の座を虎視眈々と狙う山西のことを思った。

「…そして君も本来なら、その器だったかもしれない」

「いえ、私などはそんな器じゃありません」

日比野は謙遜ではなく、心からそう思っていた。先ほどの東野の切り返しを目の当たりにして、その思いは一層強くなっている。しかし、東野は首を横に振って、続けた。

「さっき君を呼び止めたのは、謝りたかったからだ。先代の判断とは言え、君にH社を去るという辛い思いをさせた会社の代表として、謝罪をさせてくれ」

東野は、そう言って深く頭を下げた。

「よ、よしてください…私は今、十分に幸せですから」

他意はなかった。ビジネス・キューピッドを立ち上げてから、日比野は自分のやりたい仕事に十分に打ち込めている。

「東野社長がソーシャルグッドな企業を作りたいという思いは、しかと受け止めました。そして、自動運転車事業を通してそれを実現しうるというヒントを、社長は私にくださったのだと解釈しています。安田と力を合わせて、H社に新しい道を示せるように、引き続き頑張らせていただきます」

そう返事をすると、東野社長は「うん、うん」と何度もうなずいた。

「来週のプレゼンも期待している。頑張ってくれ」

H社のビルを出た日比野は、自分のオフィスに戻った。ナミがまだ戻ってきていないため、株式会社ビジネス・キューピッドはしんとしている。日比野は自分のPCを開き、自動運転車に関する海外の動向を調べ始めた。

ひとえに「海外進出」と言っても、どこに進出するかで、その成否は大きく異なる。その判断を若手メンバーに丸ごと任せるのは、さすがにリスクが高いと日比野は考えたのである。

1時間ほど調べ物を続けていると、ナミが戻ってきた。

「ただいま戻りました…すぐお茶を入れますね」

「おお、お疲れさん。あの後、どうだった?」

「何とかストーリーの前半部分はでき上がったのですが、ちょっと困ったことがありまして」

「ふーん、どうした?」

日比野はさほど慌てずに、そう尋ねる。本当に困った事態なら、ナミはすぐに電話を入れてくるはずで、どうせ大したトラブルではないのだろう。

「…富永さん、あがり症なんだそうです。試しに前半部分だけプレゼンしてみたら?という流れになって、他の3人の前で話してたんですけど…」

「…そんなにひどいのか?」

「私が言っていいのか分からないですが」

ナミはためらいながらも、結局はっきりと毒づいた。

「…ボロボロでした。それでみんなが心配して尋ねたら、観念したように、実はあがり症だとおっしゃったんです」

顔見知り3人の前でボロボロなのであれば、社長の前でどうなるか。それは火を見るよりも明らかだ。

「それは、困ったな」

1週間あれば、せいぜい10数分のプレゼンを磨くことは可能だ。しかし、新たに海外展開を企画しなければならないとなれば、プレゼンの準備にどれくらいの時間を確保できるかは分からない…いや、ほとんど確保できないと言っていいだろう。

「どうしましょう?帰りの車中では、安田さんがプレゼンしたほうが良いんじゃないか、という空気になっていましたけど…」

「そのとき、お前は何か口を出したのか?」

「いえ、今日の社長のミーティング次第で風向きが変わるかもしれないと思ったので、静観することにしました」

日比野は内心舌を巻いていた。こういったときのナミの嗅覚は鋭い。

「…いや、プレゼンはあくまで富永さんに任せよう」

日比野には確信があった。大丈夫、あの東野社長なら、プレゼンの巧拙よりも、富永という「人」を見てくれるはずだ。

つづく。