合宿2日目も、間もなく昼になろうとしている。

「なあ、こんな調子で大丈夫なのか?」

安田が不安げに日比野を食堂の片隅に連れていき、小声でそう尋ねる。「首を賭ける」と決意した昨夜の安田とは似ても似つかないが、日比野はその様子をむしろ好意的に受け止めた。日比野が知る限り、安田が一度決めた覚悟を曲げることはそうそうない。その上で、安田はプロジェクトの成功に向けてプライドを投げ打って日比野に助言を求めている様子を見て、「ああ、こいつはまた一皮むけるだろうな」と感じていたのだった。

「お前の不安は、富永と庄司の間の軋轢だろう?」

「ああ、そうだ」

「…お前がディスカッションを主導しろと富永に言ったんじゃないか」

庄司と富永は、庄司のほうが4つ年上である。体育会系の社風が根強いH社では、安田や日比野のような極端に優秀な人間でもなければ、後輩が先輩を率いる図はそう多くない。それでも安田が富永を事実上のリーダーに指名したのは、昨夜の富永の覚悟に胸を打たれたからに他ならない。しかし、今その富永が、人が変わったようにしおらしくなっている。

「それはそうだが、いざ始まってみたらこんなに殺伐とした空気になるとは思わなかったんだよ」

話は、ひとまず2時間ほどさかのぼる。

富永が力強い掛け声を発して始まったディスカッションは、わずか数分で雲行きが怪しくなった。

「まず、私たちのチームが作った売上計画について、意見をいただけたらと思います」

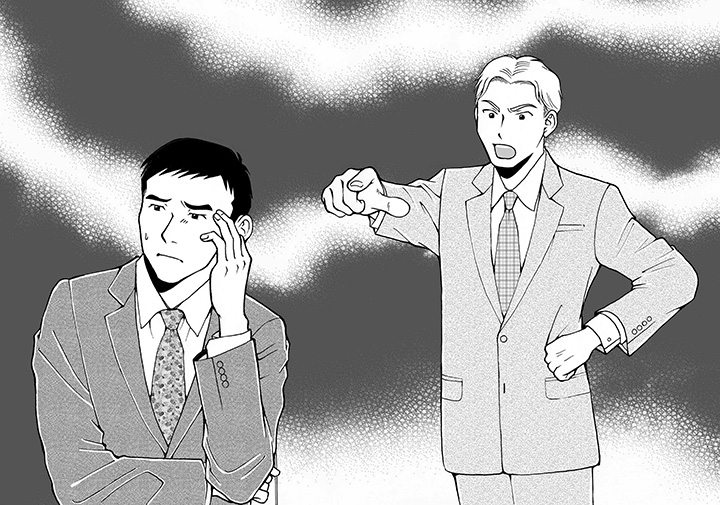

そう切り出した富永は、もともとリフォームの企画をしてきた人間のため、財務の知識がほとんどない。対して、安田の部下として色々な都市開発プロジェクトを手掛けてきた庄司は、そんな富永に対して珍しく声を荒げた。

「意見を言うのは良いが、どうしてこの数字になったのか、根拠がないと論じようもないよ」

「それは、その…」

富永が思わず、ペアを組んでいたあすなに視線を向ける。あすなは「えっ、私?」と思いながらも、

「あくまで将来の数字ですし、新しい事業の話ですから、根拠を挙げること自体難しくないですか?」

と、富永をフォローするように言った。しかし庄司はその言い草も気に食わないようで、

「うーん、そりゃそうだけど前にいた部署ではそんな言い方は許されなかったからな。そうですよね?安田室長」

と、もともとの上司でもある安田に話を向けようとしたが、タイミング悪く安田は電話中だった。

「…まぁいいや。要するに、5年後の1,000億円というゴールをまず設定して、なんとなく逆算して作ったってこと?」

「え、ええ…まぁ」

庄司の言葉に気おされるように黙る富永の表情は、ディスカッションを始めようと立ち上がった時の勢いなど微塵もなくなっていた。

「…なぁ、俺がビシッと言ったほうが良いんだろうか」

それ以来、もうすぐ昼になろうというのに議論の進み具合がはかばかしくない。合宿の残り時間は刻々と迫っているのに、これでは庄司と富永が仲たがいするために保養所まで来たようなものではないか。安田の胸の内にはそんな不安があった。しかし日比野はいつも通りの冷静のままだ。

「ビシッと言うと、仲直りするのか?」

「…庄司は元部下だ。俺が言えばあいつの態度はいったん落ち着く」

「ああ、あくまでも『いったん』。そのまま不満がくすぶれば、気づけばこのプロジェクトから抜け、なまじ優秀なために自己流で成果を上げてしまうようになり、いずれは山西みたいにダークサイドに堕ちるだろうよ」

昨日の山西との議論を思い出させるように、日比野がそう言うと「くっ…」と安田は押し黙るしかなかった。安田がそれでも心配そうな顔をしているのを見て、

「…安田、お前が思うほどこの状況は悪くない」

と、日比野は続けた。

「ビジョンを掲げるのは、富永みたいにエネルギッシュで根が明るい奴のほうが良い。そういう意味でも、自動運転車事業を前面に出した安田の采配は的中していると俺は思っている」

「…そうか」

安田はいったん安堵した。自分の首を、そして社運をかけた決断をすることがこんなにも孤独で不安なものだとは、いくら敏腕とは言えサラリーマン気質の安田にとっては初めての体験だったのだ。その点、小さいながらも一国一城の主として会社を切り盛りしている日比野は、そういう修羅場をすでにくぐってきている。

「ただ、その先の計画を作る際には、庄司のように慎重で、色々な不安要素を想像できる奴が向いているのさ。『楽観的に構想し、悲観的に計画する』ってやつだ」

日比野は京セラの名誉会長である稲盛和夫の言葉を引用して、そう説明した。

「いわば、2人はアクセルとブレーキみたいなものか」

安田の例えに、日比野は笑ってうなずく。

「ああ、そうとも言えるな。安田の下で働いているときの庄司は、お前のアグレッシブさにどこかで憧れていたのかもしれないが、それは『俺にはここまではできない』という想いの裏返しでもあるんだろう。ただ、年下の富永に対してなら、自分のスタンスで言いたいことを言えるはずだ」

「あいつ、そうだったのか…」

安田が長年仕事をともにしてきたのに見えないものが、日比野には見えている。社内に限らず、自分の身の回りの人間関係というものは、実は他人のほうが的確に把握できるものだ。

「そして、もう一つ大事なことがある。彼らが練り上げた計画は、安田一人ではなく、彼らの口からH社のみんなに伝えていくようになるはずだ。だが、そうなると、計画に対して必ず抵抗するやつらが出てくるだろう?」

日比野のその言葉で、安田はある程度合点がいった。

「なるほど、色々な反論に対処する術(すべ)を、今このディスカッションで彼らは身に着けているというわけか」

「その通りだ。だからこの際、彼らにはこのままタブーを持たずに話し合う空気を醸成してもらう。たった4人のコンセンサスをとれないチームが、数万人のH社グループを救う計画を作り出せるはずがないからな」

安田は、「なるほど」と納得したように何度もうなずいた。

「やっぱり、お前は凄いな…」

「ははは、凄いのはこんなに毛色の違うじゃじゃ馬たちを一つのチームに入れちまったお前のほうだよ」

2人がそんな密談を終えて立ち上がると、ディスカッションをしている辺りから大きな声がした。

「もう、いい加減にしてくださいよ!」

その声の主はすぐに分かった。

「おや、今叫んだのは日比野が育てたほうのじゃじゃ馬じゃないか?」

安田が笑って言うと、日比野の表情がみるみる赤くなった。

つづく。