思わぬ道路渋滞のせいで、日比野と安田が合宿所に戻ったのは、22時を過ぎたころだった。

「すっかり遅くなってしまったな」

安田が食堂の扉を開けると、バスタオルを首にかけた状態の庄司と目が合った。

「あ、よかった。戻られたんですね。すみません、先に風呂をいただいてしまいました」

「いや…こちらも時間が読めなかったことだし、それでいいんだ…さて、夜遅い時間になってしまって申し訳ないが、さっそく話を聞かせてほしい。まずは庄司、そちらのチームからだ」

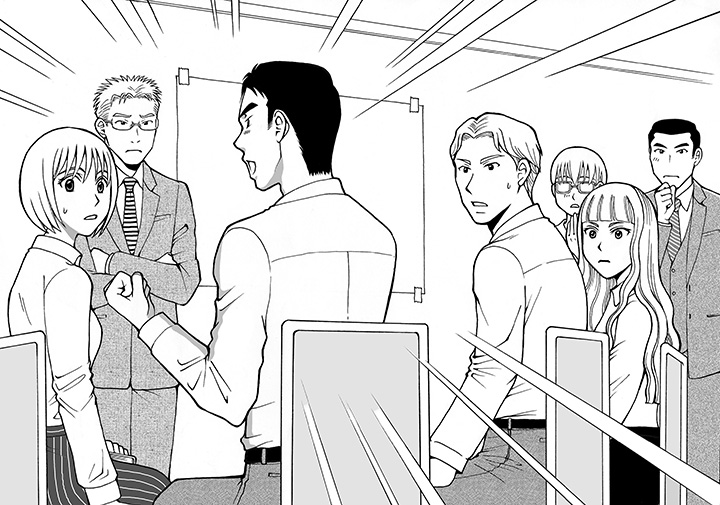

そう言われた庄司の表情が、ぎゅっと引き締まった。木田が模造紙を壁に貼ると、ほかのメンバーはそれを取り囲むように椅子を並べて座った。

「こちらのチームが検討したのは、ベンチャー企業の成長を加速させるアクセラレーター事業です。特に、住まいや仕事といった、H社の事業と親和性が高い新規事業の成長を支援します。有望なベンチャー企業を集め、その事業内容を評価し、必要に応じてH社のヒト・モノ・カネを提供することによって成長を促進させます」

「こちらの収益になるのはキャピタル・ゲイン(株価の上昇によって得られる利益のこと)か?」

「基本的にはそう考えています。すなわち、新規上場を果たしたり、別の企業に高値で買い取ってもらうことで利益を上げます。それ以外にも、グループの傘下に入れることで事業売上を上げる方法も考えられるとは思いますが、どんな事業に出合えるかは未知数なので、その点を数値化するのは厄介でした。ちなみに5カ年の利益計画はこちらの表のとおりです」

売り上げの計画はいかにも1000億円という目標額ありきの感は否めないが、確かに有望なベンチャーを抱え込めれば可能性はなくはない。

「…なるほど、よく分かりました。先にもう一つのチームの発表を聞いてしまいましょう。富永さん、お願いします」

今度は、あすなが模造紙を壁に貼り、富永がプレゼンを行う。

「私たちは…自動運転の電気自動車事業への参入を提案します。なぜ自動運転車かというと、ひとえにH社の事業とのシナジーを考えたからです。例えば、自動運転車の普及が進めば、一つの土地に定住する人以外に、ノマドな生活を送る人が現れることが想像されます」

「自動運転車を『動くホテル』にしようという動きが海外であるようだが、ホテルではなく、動く住宅というイメージか?」

「そうです。自動で移動してくれる住宅に住むことができれば、人口の都心への集中から私たちは解放されることになる。それは残念ながら、土地開発という私たちの本業にとって大いなる脅威になります。しかし、その脅威に立ち向かうことで、H社は『拠点を提供する』という私たちの職分を全うできるようになるとも思ったのです」

「具体的に、どうするんだ?自動運転の技術はすでに既存メーカーが抱え込んでいる状態にあるんだぞ?」

「自動運転してくれる土台の上に、コンパクトな住宅やオフィスを設計できれば、自動運転車メーカーと共存共栄が図れます。既存顧客である大家さんたちも、老朽化した賃貸物件を解体したあとに、『動く住宅』のためのいわばパーキングスペースを貸し出すことで収益を上げることが可能になります。ご存知のとおり駐車場の造成は、建築工事をするよりずっと安価ですので、大家さんの初期投資の負担も軽減されるというわけです」

面白いな…と安田はつぶやいた。そしてその反応に気づいたあすなは、思わず歓喜の表情を浮かべる。しかし、プレゼンが一とおり終わったあとも、日比野は表情を変えることはなかった。

「さて、これで2つの班のプレゼンが出そろったわけです。アクセラレータ事業か、それとも自動運転車事業か。その判断をする前に、庄司さんと富永さんにお聞きしたいことがあります」

「はい…?」「なんでしょう?」庄司と富永は日比野の質問を待つ。

「この新規事業の責任者となる覚悟はどれくらいありますか?」

庄司と富永は、一瞬顔を見合わせた。

「まずは庄司さん、どうですか?」

「はい、そういう問いがあることは想定していましたし…もちろん役目をいただけるのであればやりたいです。」

そう答える庄司の表情は、どこかうつろだった。

「なるほど…ちなみに、仮に自動運転車事業を始めるとして、その責任者になっていただくことはできますか?」

「えっ…私がですか?はい、役目をいただけるのであれば、やります」

日比野はやはり表情を変えないまま、うなずいた。

「分かりました。全く同じことを富永さんにも聞きたいのですが、どうですか?」

「私は…アクセラレータ事業であれば庄司さんに任せるのが筋だと思います。逆に、自動運転車事業は、なんとしても自分で手掛けたいです」

富永の力強い言葉に、一瞬全員の視線が集まった。

「2つのチームに分かれたとはいえ、この新規事業開発室のメンバーは一枚岩で活動しているのは分かっていますよね?そのメンバーの中で安田を除けば最も社歴の長い庄司さんをリーダーにするのは、気が引けるということですか?」

日比野の質問は意地が悪いようにも思えたが、富永は引き下がらなかった。

「はい。ぜひ私がやりたいです。私たちは最初からその心意気で今回の案を練ったので」

「…よく分かりました。ありがとうございます。

さて、4人とも大変お疲れさまでした。まだ合宿は2日残っていますし、今日はこれでお開きにしましょう」

日比野の言葉に、4人は安堵のため息を漏らした。先に入浴を済ませたとはいえ、心からくつろぐことができなかったのだろう。

「気になる結果発表ですが、明日の朝食後、どちらの案を新規事業開発室の総意とするか、安田に発表してもらうことにします。安田、いいか?」

「ああ、もちろんだ」

そう答えた安田の表情は、感動で紅潮していた。

富永新。こんな人物がいたとは。今まで何度プロジェクトを立ち上げても現れなかった、骨の髄まで本気で取り組もうという気概を持つ人物を、やっとH社内に見いだせた瞬間だった。

つづく。