寛永18年(1641)、オランダ人を長崎の出島に収容したことで鎖国制度が完成したわけだが、江戸幕府が断交したのはスペインとポルトガルだけ。オランダや明(のち清)、朝鮮とは、そのまま国交や貿易を継続している。しかも貿易額は膨大だった。

長崎ではオランダや清と交易がなされ、主力の輸出品は金銀銅だった。しかし幕府の新井白石は、貨幣鋳造が困難になると危惧し、正徳5年(1715)に貿易制限令(長崎新令)を出し、入港を認める清船を年間70隻から30隻に削減、先着順に「信牌(しんぱい)」(貿易許可証)を配布し、「来年以降、必ず持参するように」と申し渡した。

受け取れなかった清の商人が「日本の年号が入った許可証をもらい、臣従した商人がいる」と訴えたので、清朝は信牌を没収してしまった。翌年、信牌を持たない清船が入港してきたが、幕府はすべての船を追い払い、結果、日清貿易は断絶した。

すると、意外にも清朝は信牌を商人たちに返却し、交易を再開・継続させることにしたのだ。そうしないと、貨幣経済が成り立たなくなるからである。

清の貨幣制度は、銀銭と銅銭の2本立てになっていたが、銅銭が基軸通貨だった。しかもその鋳銭原料の6割から8割が、なんと、日本の輸入銅を用いていたのである。だから日本からの流入が途絶えると、貨幣経済は維持できなくなるのだ。事実、貿易が中断された途端、清の鋳銭機関が銅の不足を清朝に訴えている。そこで「信牌の日本の年号は、単なる商業上の記号に過ぎない」とし、清朝は商人たちに信牌を返却したというわけだ。

一方、日朝貿易は、朝鮮の釜山で対馬の宗氏がおこなったが、対馬藩は中国産生糸や木綿、朝鮮人参などを入手し、それを高値で日本の商人に売り、莫大な利潤を得た。朝鮮への支払いは主に銀でなされた。ちなみに西陣織の商人は、事前に対馬藩に銀を送り、朝鮮経由で中国産の良質の生糸を手に入れてきた。日朝貿易がなければ、あれほどすばらしい織物は量産できなかったのだ。

日本からの輸出品は、金銀銅だけでない。漆器(螺鈿・らでん)の家具はヨーロッパ貴族にとても好評で、フランス王妃マリー・アントワネットも愛用していた。陶磁器(主に伊万里焼)も「イマリ」と呼ばれて愛され、オランダ東インド会社の特注を示す「VOC」のロゴが入った伊万里焼も現存する。陶磁器を輸出するさいに包んだ保護材は浮世絵の反古紙が多く、その素晴らしさに目を見張ったヨーロッパ人は、日本が開国すると、本国へのお土産として購入し、それがマネやゴッホといった印象派の画家たちに絶大な影響を与えることになったといわれる。

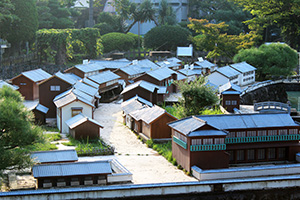

一方、江戸時代を通して日本国内にも舶来品が流れ込んできた。統計はないが、最も多く輸入されたのは生糸や絹織物だろう。もちろん、ほかにもさまざまな品物が海外から流入し、都市部には唐物屋といわれる輸入雑貨屋も存在した。『摂津名所図絵』(1796年刊行)には大坂の唐物屋の店内が描かれているが、それを見ると、西洋の椅子やワイングラス、中国製の壺、孔雀の羽などが所狭しと並び、客寄せのためエレキテル(オランダの静電気を利用した医療治療器具)の実演がおこなわれている。

「鎖国していた」といわれる江戸時代だが、このように、実際には盛んに外国と交易がなされていたのである。

[河合 敦 記]

参考文献

「江戸時代の意外な話」に関するクイズにトライしてみませんか?

※ コラムは筆者の個人的見解であり、日立システムズの公式見解を示すものではありません。