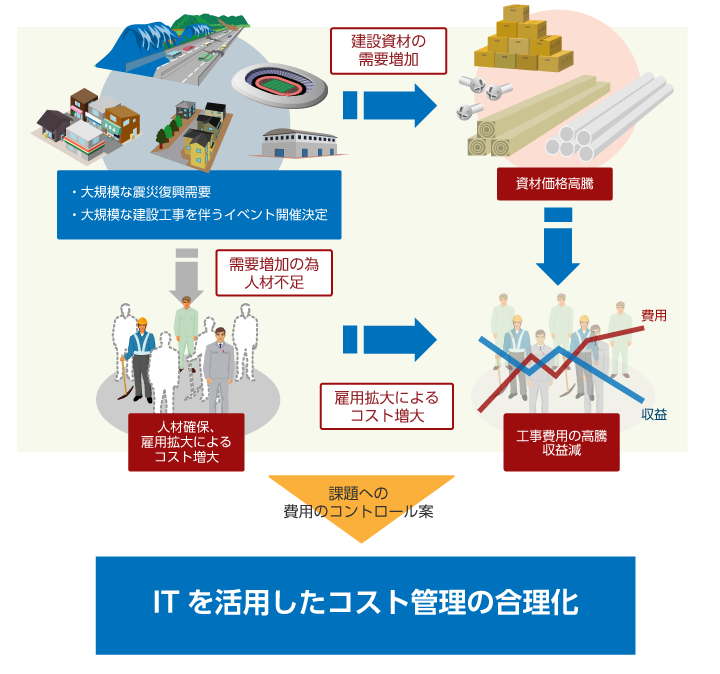

前回のコラムでは、「資材高騰」「人材不足」という建設業が抱える2つの課題についてご説明しました。今回のコラムでは、これらの課題の対策案について考えていきます。

はじめに「人材不足」についてですが、こちらは長期的な対策が必要です。雇用を増やせばコストは増大しますし、建設業は長らく不況に陥っていたため、人材を多く抱えることには慎重です。また、前回のコラムでも書いたとおり、就業希望者も年々減少しているため、「人材不足」解消には長い年月がかかりそうです。

次に「資材高騰」についてです。この「資材高騰」は、東日本大震災やオリンピック開催決定による案件の増加に伴い、資材の奪い合いが発生したことが主な原因です。工事件数が増加すれば「資材高騰」は避けられないのです。よって、工事にかかる費用は増加し、建設業界の業績は苦しいものとなります。しかしながら、資材の価格を各企業の努力で今すぐに下げることはできません。では、工事費用高騰を抑えるために各企業で実行できる対策案とはなんでしょうか。

現在の建設業は、受注が落ち込んでいるわけではありませんが、上述の「資材高騰」、「人材不足」の影響で、工事を行っても利益が出ないという状況です。そこで重要なのは、いかに工事の際にかかる費用を削減できるかであると考えます。国土交通省による「ITを活用したコスト管理の合理化について~「経営コックピット」の構築を目指して~」という資料によると、コスト削減のためには数値に基づく経営スタイルの確立が必要、とされています。建設業でいえば、実行予算の作成が有効な手段です。工事着工前に実行予算を作成すれば、各段階で実際にかかった費用と予算を比較でき、最終的な費用と利益を算出することができます。

下のグラフをご覧ください。国土交通省がIT化に積極的な中小企業27社にインタビューした結果です。完工高が高ければ高いほど、多くの工事で実行予算を作成しており、反対に完工高が低い企業ほど実行予算の作成が行われていません。利益の確保には、数値の管理が重要であることがわかると思います。このインタビューはIT化に積極的な企業を対象に行ったものですが、それでも60%の企業が実行予算を作成しないまま着工しています。

出展元:国土交通省

しかし、闇雲にIT化を進めればコストが削減できるというものでもありません。社内の基準やルール作り、社員の教育などを進めなければIT化の効果も薄れてしまいます。下にあるのは、国土交通省が行ったインタビューに答えた、とある建設業経営者の言葉です。

経営者Aさん

「1997年ごろ、私が個人的にパソコンを購入し使い始めました。しばらくして積算ソフトを導入しましたが、土木においては使っているものの、建築においては社員のスキルが付いていかず、お蔵入りしてしまいました(現在は表計算ソフトを使用)。少し遅れて実行予算ソフトも試しましたが、いずれも「帯に短し襷に長し」でした。つまり、汎用的で使い難い、工種明細ごとの入力を求められるがそれを入れられるのは社内に数名しかいない、専用の人は当てられないなどの理由から、導入を断念しました。現在は原価管理を含めて表計算ソフトを利用しています。当時より社員のスキルが上がったので、ソフト導入を再検討中です。」

このように、人材確保もIT化も徐々に進めていくことが重要です。「資材高騰」によりコスト削減が求められる今こそ、IT化を図ってみてはいかがでしょうか。

【参考文献】

国土交通省 ITを活用したコスト管理の合理化について ~「経営コックピット」の構築を目指して~ -中小建設業の経営者の方々へ向けて-

[佐藤 絢哉 記]

※ コラムは筆者の個人的見解であり、日立システムズの公式見解を示すものではありません。