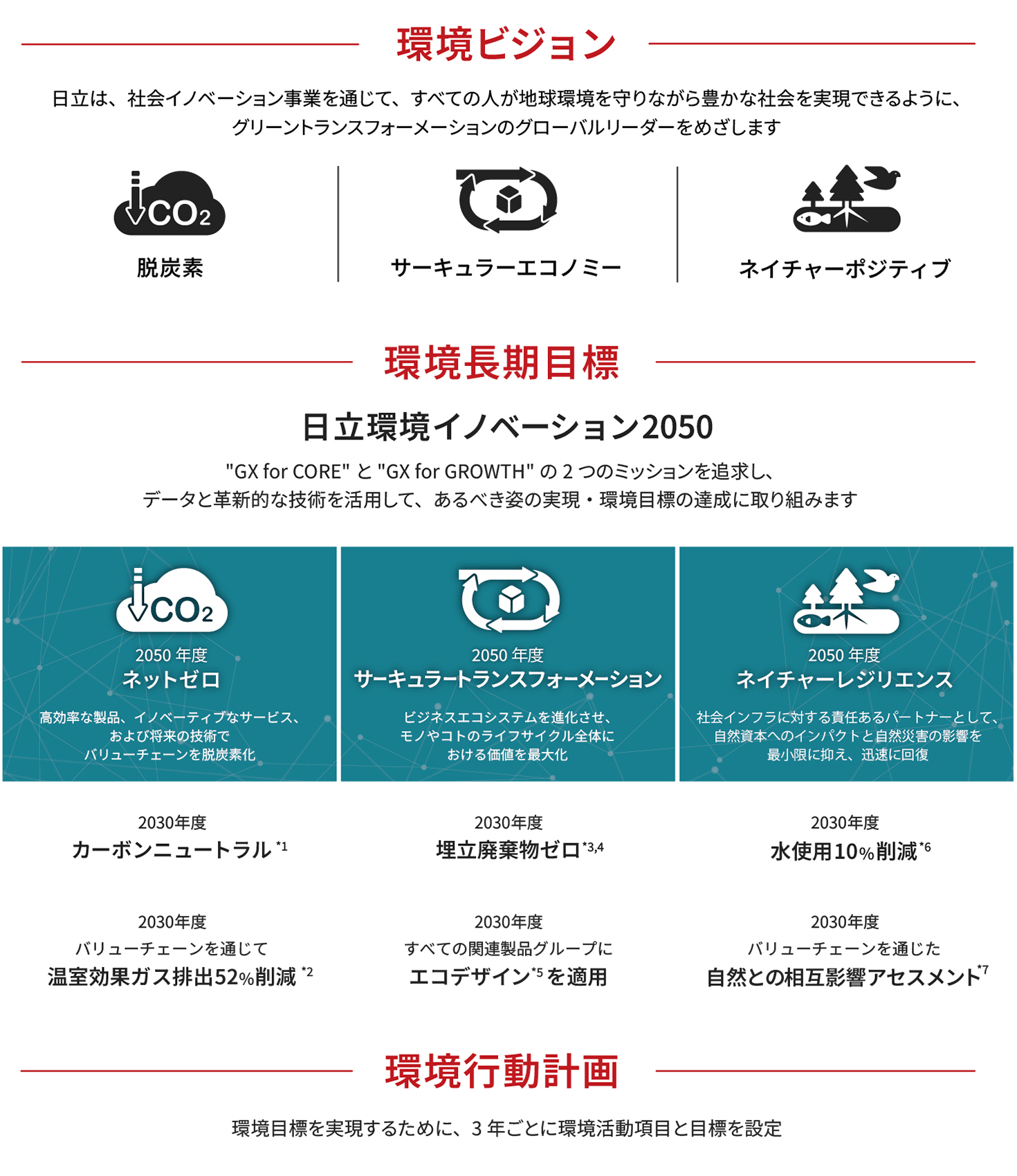

日立グループは、世界で深刻化する環境課題と経営方針を踏まえ、「環境ビジョン」と環境長期目標「日立環境イノベーション2050」を策定しています。日立システムズグループにおいても、次のビジョンや目標に準じた環境負荷低減に取り組んでいます。

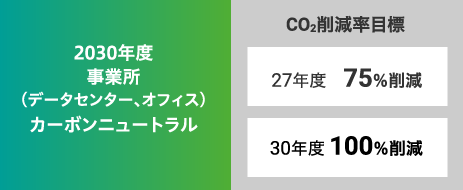

日立システムズグループにおいても、2030年度までに事業所(ファクトリー・オフィス)のCN達成に向けた取り組みを推進しています。主な対象となるオフィス・データセンターでは、省エネ設備への更新と再生可能エネルギーへの切り替えを実施しているほか、社用車の電動化(PHEV、EV等)をめざすなど、具体的な施策をグループ全体で計画的に実行しています。

日立システムズグループでは、持続的成長を支える経営基盤を強化するためカーボンニュートラルの達成をめざしており、日立グループとしてCN2030目標を掲げています。

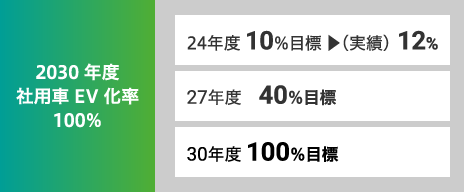

主な対象となるデータセンターとオフィスでは、省エネ設備への更新や再生可能エネルギーへの切り替えを実施しているほか、日立システムズグループの独自目標として、2030年度までに社用車のEV化100%を掲げており、グループ全体でCN達成に向けた取り組みを進めています。

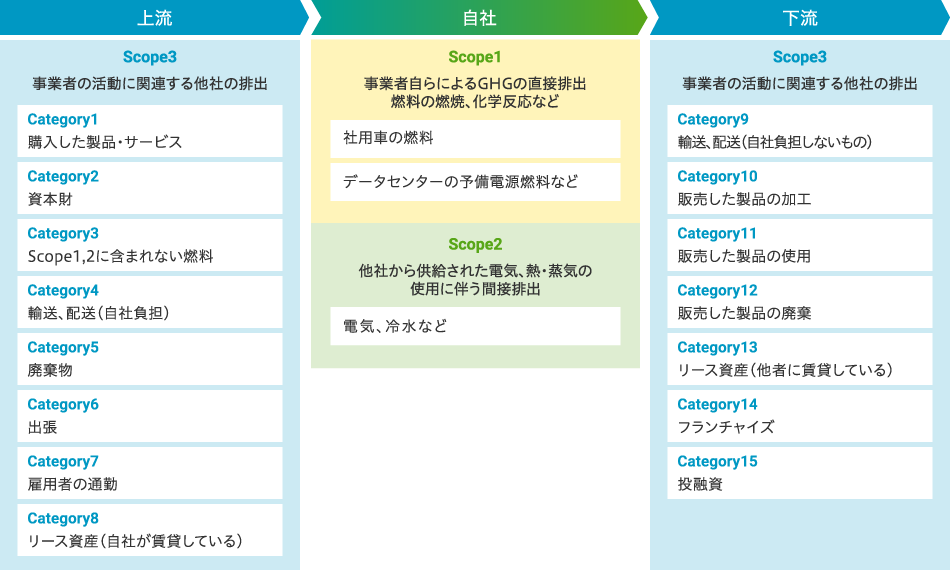

日立グループはバリューチェーンを通じたCO2排出量削減を目標にしています。

日立システムズグループとしても、ステークホルダーからの開示要求に対応できるよう、積極的なGHG排出量算定や第三者認証取得に取り組み、脱炭素先進企業としてのブランディングや事業拡大をめざしています。

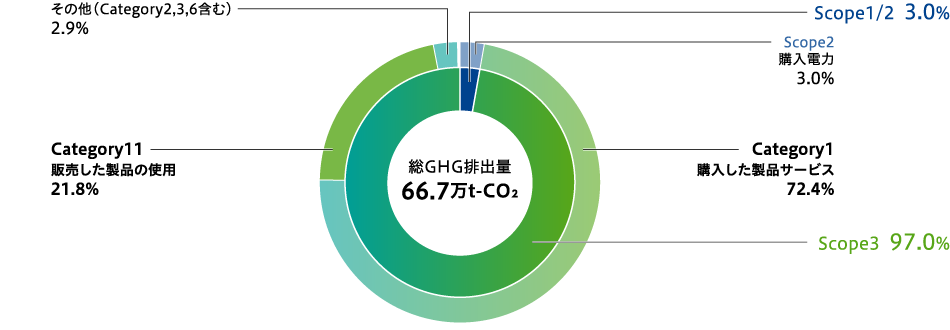

2024年度は、2023年度のエネルギー使用量実績や活動量を用いて、日立システムズ単体(海外、国内グループ会社は除く)の全Scope・全カテゴリを対象としたGHG排出量算定を実施しました。

その結果、2022年度と同様に、バリューチェーン全体排出量に占めるScope3排出量割合が最も多い約98%(主にカテゴリ1・11)となり、バリューチェーン排出量削減に向けては、Scope3削減が重要であることを確認できました。

第三者保証について

GHG算定データの信頼性向上のため、2023年度実績について、ソコテック・サーティフィケーション・ジャパン株式会社によるJIS Q 14064-3:2023(ISO 14064-3:2019)に準拠した第三者の保証を受けています。

2025年度は算定効率や精度の向上、GHG削減施策の探索を継続して推進する予定です。

今後、日立システムズグループ全体でのGHG排出量算定と削減も進め、脱炭素社会の実現をめざします。

対象範囲

GHG排出量算定結果(2023年度実績)

※GHG排出量算定の取り組みについて、ホワイトペーパーを公開しています。

ITソリューションは、製造、廃棄、リサイクルする段階での資源・エネルギー消費や、電力消費によるCO₂排出といった環境負荷を伴います。しかし、ITの活用により業務効率を向上させ、資源・エネルギー消費やCO₂排出量を削減することも可能です。

当社は、環境負荷を軽減し、効率を高めるグリーンITを推進し、お客さまの環境対策を支援する商品・ソリューションを提供しています。

環境価値の高い製品を開発し、普及させることで、環境課題の解決に貢献することを目的に、日立グループはIEC62430に基づいた「環境配慮設計アセスメント」を実施しています。

この考え方は、「優れた自主技術・製品の開発を通じて社会に貢献する」という日立グループの企業理念のもと、地球規模の社会課題や顧客が抱える課題の解決をめざす社会イノベーション事業を推進するという経営方針に沿っています。

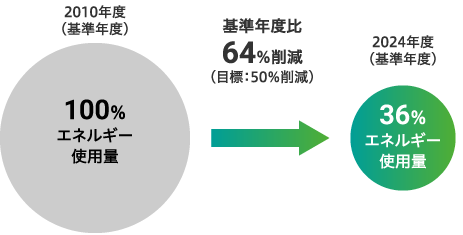

当社の事業活動の拠点であるオフィスとデータセンターは、電力を中心に多くのエネルギーを消費するため、省エネ法の「特定事業者」に指定されています。当社は、これまでも「エネルギー消費原単位年平均1%以上削減」の目標を継続して達成してきました。

省エネ法の事業者クラス分け評価制度においても、これまでの省エネ活動が認められて省エネ優良事業者としてSクラス(最高ランク)の評価を受けており、本制度が始まった2015年度報告分から10年連続のSクラス評価となります。

また、省エネ法の報告対象である全国各地のデータセンターやオフィスのエネルギー消費の割合は、データセンターが54%、オフィスが46%となっています。これらのエネルギー消費量を削減するために、テナントオフィスではビルオーナーと連携した節電運動や再エネ導入を推進するとともに、データセンターでは空調機や無停電電源装置などの設備を高効率な機器に更新するなど、省エネにつながる運用上のさまざまな工夫を施しています。

当社は、事業活動に伴い生じる産業廃棄物について「適正な処理の徹底」と「処理委託先の選定」が重要と考えています。

全国で排出する産業廃棄物(主に金属類と廃プラスチック類が9割)の処理を委託するため当社との契約を締結した処理業者約50社は、いずれも優良産廃処理業者認定制度などを活用したアセスメントによってリサイクル率の高い処理業者です。

また、当社は定期的に現地訪問し、継続可否を判定するなどのリスクマネジメントを図っています。

このように、優良産廃処理認定の取得や再生利用事業者の認定、ISO14001など第三者認証制度を積極的に取り入れた優良な企業とパートナーシップを結ぶことで、再資源化を推進し、サーキュラーエコノミーの実現をめざします。

当社は、日立グループ各社とともに資源有効利用促進法に基づき、環境省の産業廃棄物広域認定を活用した「IT機器回収サービス」により、使用済みの日立製IT機器を全国各地の認定処理施設で適正に処理を行い、資源の循環利用を推進しています。

この取り組みにより、2024年度は約19tの機器回収を実施しました。

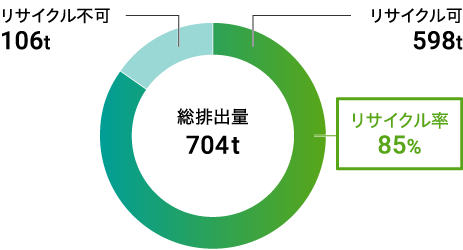

日立システムズグループから排出される廃棄物は、各支社・各グループ会社の総務部門を主担当として全国各拠点を分担して管理しており、四半期ごとに排出量を集計し、まとめています。また、廃棄物の種類ごとに分類し、再資源化されるものとされないものを分け、リサイクル率を算出しています。常に廃棄物量を把握しながら、排出量の削減とリサイクル率の向上をめざしています。

2024年度実績

世界的な水資源の不足を背景に、水の使用量を管理・削減することが企業にも求められています。日立システムズでは、オフィスの生活用水や空調機の熱源として水を使用しており、特に空調機熱源に多く利用されています。近年では適切な温度設定や無駄な稼働を抑えることに加え、働き方改革による在宅勤務の活用や残業削減により、水使用の削減に努めています。

| 単位 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 用水使用(上水、中水) | m3 | 24,014 | 21,063 | 18,985 | 22,185 | 23,751 |

| 用水排出(下水) | m3 | 23,110 | 18,205 | 20,322 | 23,568 | 25,099 |

| 熱源使用(冷水、温水) | GJ | 33,938 | 31,000 | 28,432 | 27,489 | 26,836 |

日立システムズは、環境マネジメントシステム(EMS)を積極的に推進している調達パートナーを対象に、ISO14001をはじめ、京都・環境マネジメントシステム・スタンダード(KES)や民間規格であるエコステージ、エコアクション21など、環境認証を奨励し、グリーン調達を進めています。

その一環として、日立製作所の「日立グループサステナブル調達ガイドライン」「グリーン調達ガイドライン」を調達パートナーに配布し、環境保全に積極的に取り組む調達パートナーの拡大を図っています。

また、社内の事務用品・消耗品の購入時には、日立グループの電子調達システムe-sourcing(※)を活用し、グリーン調達を充実させています。

日本におけるグリーン購入の推進団体「グリーン購入ネットワーク(GPN:Green Purchasing Network)」の企業会員になるなど、当社では計画/準備段階を含め、10年以上にわたってグリーン購入を推進しています。

グリーン購入の対象は、当社のビジネスと関係が深い5分野(PC、プリンター・ファクシミリ、文具事務用品、印刷・情報用紙、オフィス家具)です。

また、「FSCミックス品」と呼ばれるFSC森林認証紙も採用し、お客さまへ配布するカレンダーなどに利用しています。

グリーン調達の購入対象

日立システムズは、自社製品および他社製品を調達・販売する事業において、環境負荷低減をめざしています。「資源循環に努めること」「エネルギーへの配慮すべき事項」「化学物質への配慮すべき事項」「含有化学物質管理」について、RoHS指令やREACH規制などの法規制、日立グループのサステナブル調達ガイドラインに準じて規定し、管理しています。

ITシステムから発生するCO₂排出量の削減に寄与するために、環境保全活動の一環として森林保全活動を推進しています。