コラム

公開日:2025年3月25日

建設業において、工事現場の進捗管理や財務管理を一元化することで、業務効率化とコスト管理の精度を大幅に向上させることができます。本記事では、ERP導入がもたらす具体的なメリットや導入フローを解説するとともに、SAP Business Oneの成功事例を紹介します。現場管理・会計データの統合などをめざす企業の方々に、ERPがどのように課題を解決できるのかをわかりやすくお伝えします。

目次

わが国では、労働力人口の減少が将来にわたって継続すると想定されており、近年、特に建設業における人手不足が深刻な状況です。

業界を問わず、新たな人材獲得競争が激化する中で、今後も企業が存続・成長をしていくためには従業員ひとりひとりの労働生産性の向上が不可欠といえます。

そこで、DX化によって業務効率の向上が期待できるERPの導入が重要性を増しています。

ここでは、建設業における2025年問題、ERPの役割、ERP導入で期待できる効果についてそれぞれ解説していきます。

「2025年問題」とは、第1次ベビーブーム(1947年~1949年)に誕生した団塊世代が、2025年に75歳以上の後期高齢者になることで、超高齢化社会を迎える問題です。

特に「建設業における2025年問題」といった場合には、建設業に従事する高齢の従業員が2025年に大量に退職することにより、人手不足が加速すると予想される問題をいいます。

建設業では、ベテラン従業員の高齢化・退職が進む一方で、若年層の求人応募・採用が伸びておらず、次世代のリーダーとなる人材が育成されていない状況です。

深刻な人材不足、現従業員の長時間労働、求職者の応募意欲の減少、高齢従業員の退職と悪循環に陥っており、人材不足に対応するためにはDX化により業務効率を向上させる必要があります。

ERP(Enterprise Resources Planning)は、人・モノ・金・情報といった企業の保有する経営リソースを有効に活用するためのシステムで、導入により情報の一元管理が可能です。

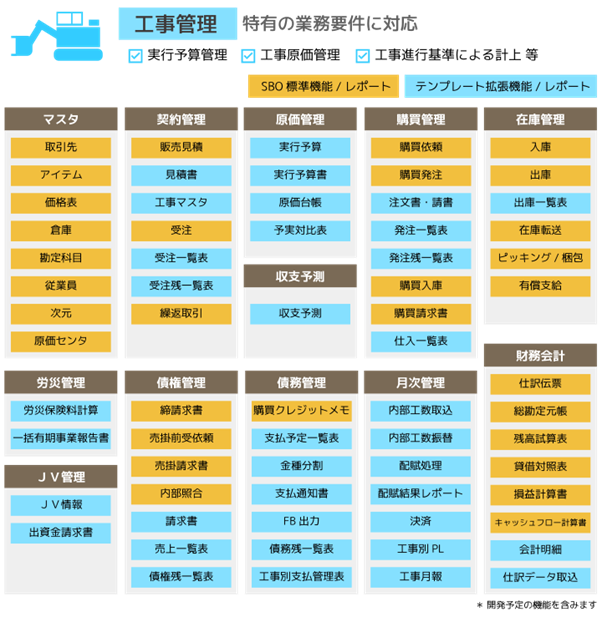

建設業向けERPは、建設業での利用に特化したERPシステムのことで、工事管理機能や工事原価の管理ができるなど、一般的なERPにはない独自の機能を搭載していることがあげられます。

慢性的な人材不足により、建設業での労働生産性の向上の要請は強く、建設業向けERPにより販売管理・仕入管理・購買管理・在庫管理などの統合管理を効率的に行う重要性が高まっています。

ERP導入により、財務会計・販売管理・仕入管理・購買管理・在庫管理・顧客管理などの基幹業務がひとつのシステム上で連携可能です。各業務の担当者は、業務プロセスの自動化、情報の一元管理により業務効率の向上が期待できます。また、基幹システムとエクセルの2度打ちやヒューマンエラーがなくなるとともに、生産性向上により労働時間の短縮も期待でき、その結果コスト削減も可能です。

建設業向けERPの主な機能である「原価管理」「財務会計」「販売管理」「営業管理」の4つについてそれぞれ解説します。

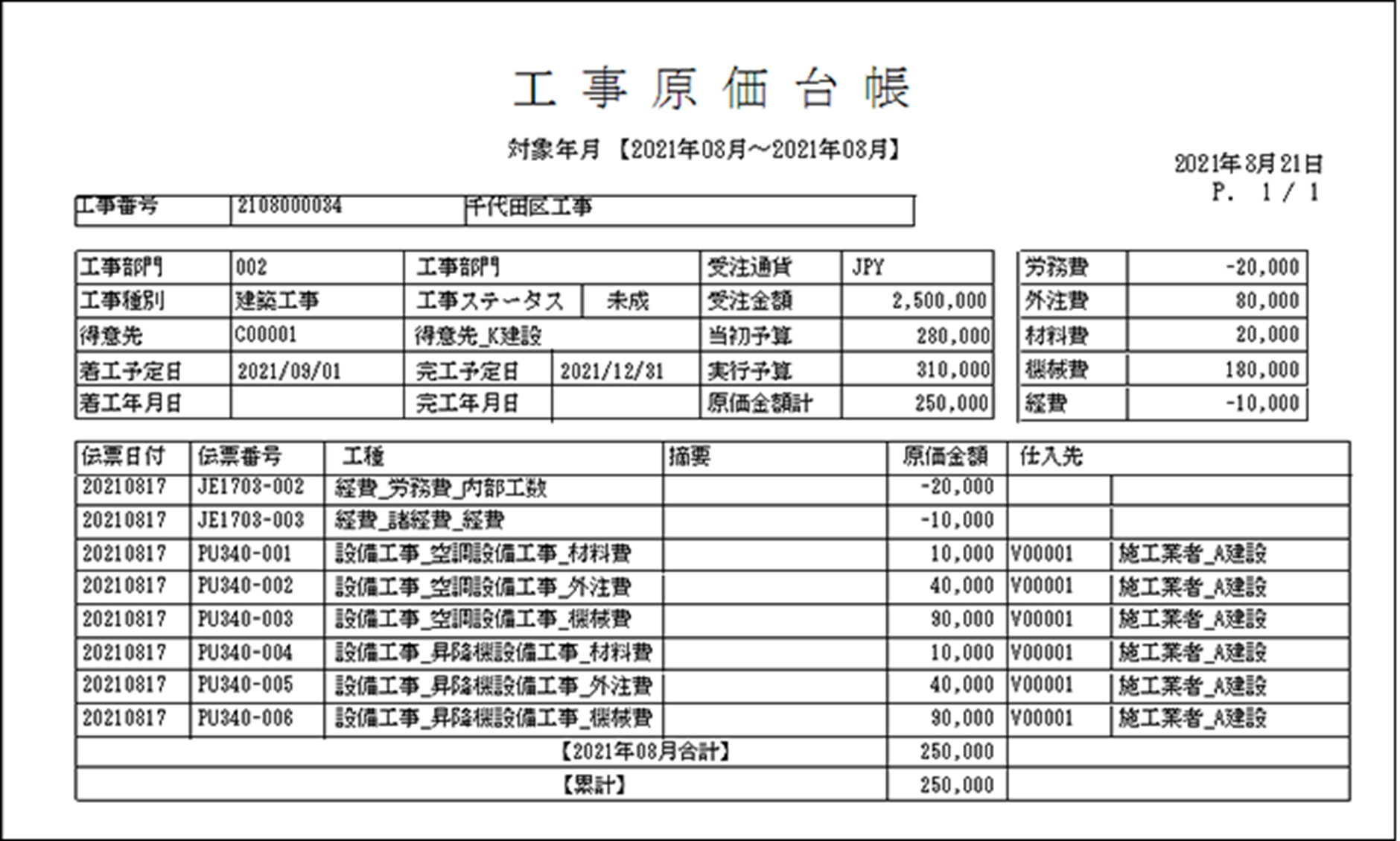

原価管理機能では、工事ごとに工事原価と利益を効率的に管理できます。また、正確な原価を算出することで赤字工事をいち早く把握し、コストや販売価格の見直しなどの施策の実施にも役立ちます。実行予算書・原価台帳・予実対比表などの各種レポートの作成・出力も容易で、担当者の業務負荷軽減が期待できるでしょう。

財務会計機能は、企業が行う日々の取り引きを仕訳として登録することで、貸借対照表や損益計算書といった財務諸表の作成を行えるとともに、総勘定元帳や補助元帳などの各種帳票を出力できる機能です。建設業向けERPは、建設業に特有の建設業会計に対応しており、一般会計向けのERPとは、使用する勘定科目や収益の計上基準が異なります。

販売管理機能は、受注・出荷・売上計上・請求書発行といった企業の販売活動のプロセスをシステム上で一元管理できる機能です。建設業向けERPでは、建設資材の仕入れ・販売を効率的に管理できます。

営業管理機能では、顧客の基本情報、購入履歴、商談履歴、問い合わせ履歴、与信など顧客に関するあらゆる情報を一元管理できるのに加え、見積書の作成・発行も行えます。蓄積されたデータを一定の条件で抽出すれば、営業・マーケティング活動にも活用可能です。

建設業向けERPを導入することで期待できる主なメリットを2つ紹介します。

建設業向けERPは、工事ごとのプロジェクト管理のほかに、受注状況や受注確度をシステム上で把握するのが容易なため、売上予測に役立てることが可能です。また、正確な原価を算出することで、精度の高い収益予測を行えます。

したがって、将来の工事代金の入金見込み、仕入れや経費などの支払いに関する情報を別途エクセルなどの表計算ソフトを使用しなくてもERP上で一元管理できるため、資金管理が簡単になるメリットがあります。

建設業向けERPの導入により、工事に関するあらゆる情報がプロジェクトごとに蓄積されるとともに、関係者間で情報共有が可能です。

これにより、各プロジェクトの収益状況を随時確認できるため、赤字工事となっているプロジェクト、赤字工事になりそうなプロジェクトに対して、販売価格やコストの見直しなどの対策を迅速に行えます。

適切でスピード感のある経営判断がしやすくなる点は、建設業向けERPを導入する大きなメリットといえます。

ここでは、建設業向けERPシステムの選び方のポイントを7つ紹介します。

建設業向けERPシステムは、自社の事業内容および企業規模と整合性があるシステムを選びましょう。

ERPは、一般的に大企業向け・中小企業向け・小規模事業者向けといった企業規模に応じたシステムが提供されています。

たとえば、中小企業が大企業向けのERPを導入すれば、システムの持つパフォーマンスをフルに発揮できず、余分なコスト負担をしていることになります。また、中小企業が小規模事業者向けのERPを導入した場合、コストは抑えられますが、システムの能力が足りず業務に支障をきたす恐れがあります。コストパフォーマンスを最大化するためにも、自社の企業規模向けのERPシステムを選ぶのが重要です。

建設業のほかに、小売業やサービス業といった複数の事業を行っている場合には、建設業に特化したERPシステムで事業の一部を処理できない可能性があります。複数事業に対応する建設業向けERPシステムもあるため、自社の事業内容にあわせたシステムを選びましょう。

ERP導入により期待されるコストメリットに対して、コスト感が適切であるか慎重に判断しましょう。

建設業向けERPシステムの導入形態は、オンプレミス型とクラウド型の大きく2つに分類されます。

オンプレミス型は、自社でサーバー・ネットワーク環境・システムを構築・運用する形態で、カスタマイズ性能に優れていますが、導入費用が高額になりやすい傾向があります。導入後は、毎月のコストを抑えられるため、利用想定期間にわたるコストメリットと将来のカスタマイズ・拡張の可能性を総合的に判断するのが重要です。

クラウド型は、サービス提供会社のシステムをインターネット経由で利用する形態で、自社でサーバーやシステム環境を構築する必要がありません。導入費用を大幅に削減できるとともに、毎月利用した分の月額料金を負担するのみのため、コスト面で導入に関するハードルを下げることができます。

ただし、自社のシステムではないため、オンプレミス型と比較してカスタマイズ性・拡張性は制限されます。

建設業向けERPシステムを選ぶときは、カスタマイズ性、拡張性の高さも重要なポイントです。

カスタマイズ性・拡張性が限定されている場合には、将来事業の拡大、転換、多角化を行うときに既存のシステムでは対応しきれず、大規模なリプレイスが発生することになります。

システム入れ替えは労力とコストが必要なことから、事業や企業規模が現在と大きく変わる可能性があるときは、カスタマイズ性・拡張性を重視してERPシステムを選定するのがおすすめです。

建設業向けERPシステムでは、対応する工事の範囲がシステムによって異なります。

したがって、導入にあたっては自社が行っている工事の形態にあっているシステムか確認が必要です。

建設工事を請け負う業者は、ゼネコン・専門工事業者・設備工事業者、リフォーム業者などに分類されますが、将来事業の拡大で工事の範囲を広げる予定がある場合には、対応する工事の範囲が広いシステムがおすすめです。

2021年4月に工事完成基準が廃止され、新収益認識基準の適用がはじまりました。これにより、工事収益は、工事進行基準・原価回収基準のいずれかの基準で計上されるため、導入を検討している建設業向けERPシステムが両基準に対応しているか確認が必要です。

なお、工事完成基準の廃止と同時に工事進行基準も廃止されていますが、一部のERPシステムでは「工事進行基準」の名称を引き続き使用しているケースがあります。

建設業向けERPシステムの在庫管理機能を活用すれば、在庫の変動がすみやかにシステムに反映されるため、リアルタイムで在庫情報を把握可能です。これにより、建築資材の欠品や過剰在庫を早期に発見でき、適正な在庫水準の維持に役立てられます。

また、在庫管理機能は、原価管理機能と連携することで、工事(プロジェクト)の進捗状況から必要な建設資材の見える化を実現できます。

SAP Business One は、財務会計・販売管理・仕入管理・購買管理・在庫管理・顧客管理などの基幹業務を統合したERPパッケージで、170か国以上の国で導入実績があります。

日立システムズでは、豊富なSAP Business One導入経験と、工事を伴う業種のお客さま向けシステム導入経験を結集し開発された、工事テンプレートを提供しています。

ここからは、SAP Business Oneの特長と操作画面のサンプルを紹介していきます。

SAP Business Oneの主な特長を3つ紹介します。

SAP Business Oneでは、工事完成基準・工事進行基準・原価回収基準での売上計上が可能です。また、工事進行基準は発生原価比例法による工事進捗度の自動算出が行え、さらに、工事収益および実行予算が見通せないときは原価回収基準による売上計上が可能です。

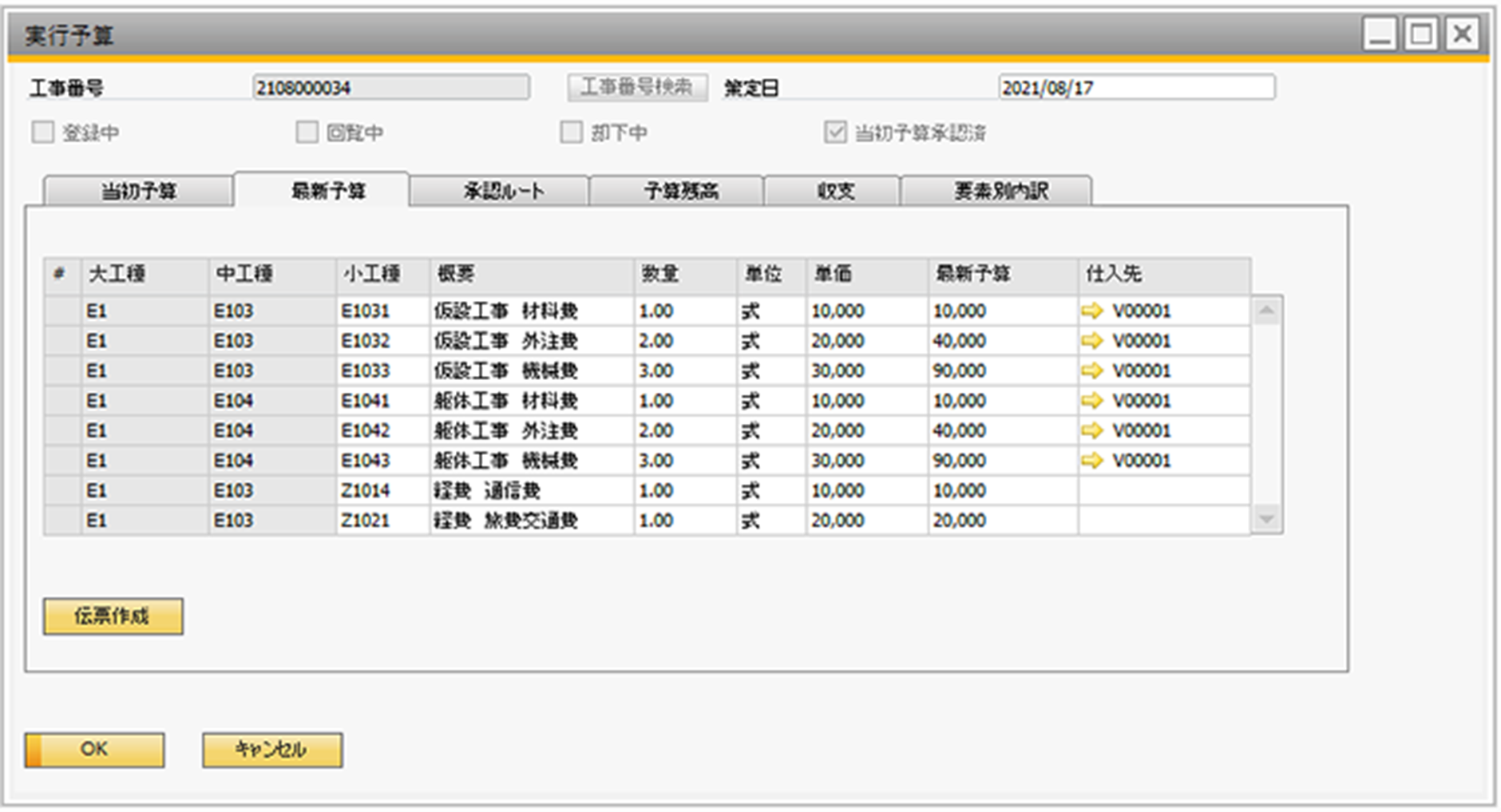

工種別・要素別に実行予算および原価管理を行えます。また、リアルタイムで発生原価の実績把握や、実行予算との予実比較が可能です。

SAP Business Oneは、建設業会計に対応しています。未成工事の場合には、発生原価をいったん未成工事支出金で計上し、売上計上時に完成工事原価への振替を行います。また、工事代金を工事完成前に受け取った場合は、いったん未成工事受入金で計上し、売上計上時に完成工事未収入金と相殺します。

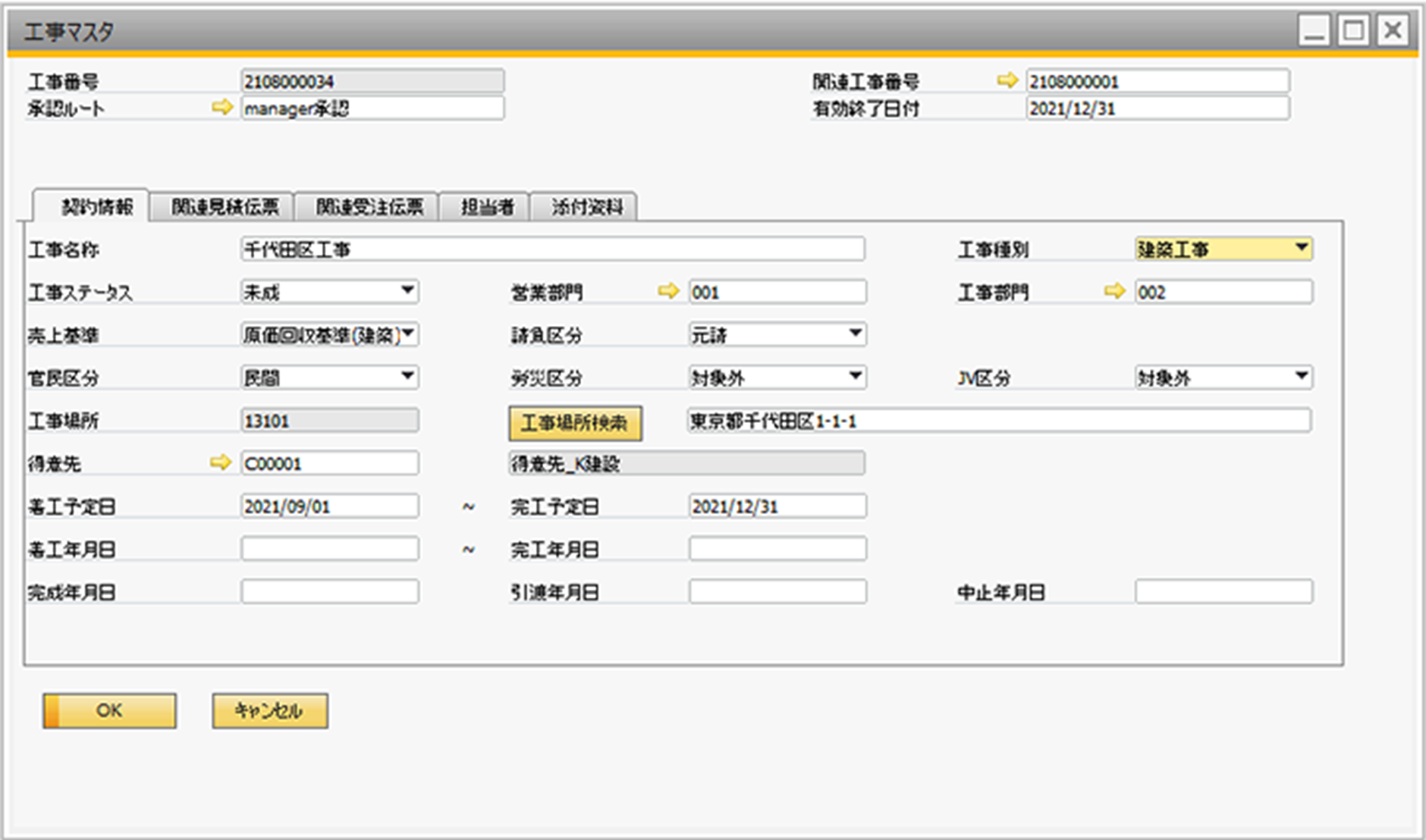

工事名称、工期、担当部門などの工事の基本情報を管理することが可能であり、契約情報の他、工事に関連するドキュメントなどを紐付けて管理することが可能です。

3階層の工種によるきめ細かな予算管理が可能です。さらに、リアルタイムで予算残高の確認が可能です。

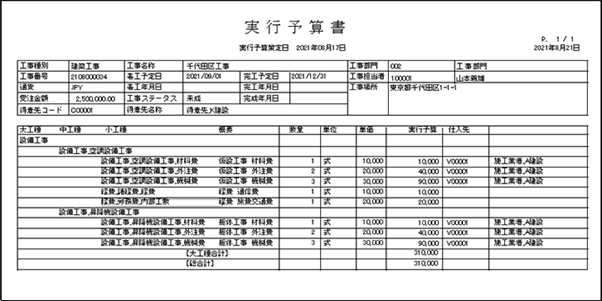

実行予算登録画面で登録した内容を、実行予算書として出力可能です。

工事ごとに発生した原価内訳をリアルタイムで確認可能です。

ここでは、SAP Business Oneの導入フローについて、「要件整理」「適用設計」「基本設計」「開発」「検収テスト」の5段階に分けて解説していきます。

要件整理では、ベンダーと入念な打ち合わせを繰り返し、新たに導入するERPをどのような業務でどのように活用したいかを具体的に伝えます。業務や手続き、必要な機能の漏れがないように、打ち合わせには担当業務の部門責任者のほかに、実務担当者を加えるのがよいでしょう。ベンダーは、ERPの機能説明を行うとともに、ERPに実装する機能や性能を要件定義によって文書化します。

要件(ERPに求める条件)が明確になったら、ERPパッケージが搭載している機能と自社の要件とを比較して、適合する部分(FIT)と適合しない部分(GAP)を分析します(FIT&GAP分析)。

次に、要件整理の内容とFIT&GAP分析の結果をもとに、ERPパッケージの機能では対応できず、かつ業務フローの変更も難しい業務についてカスタマイズの要件定義を行います。

顧客企業では、ERPの要求仕様を明らかにするために、社内の業務プロセスの洗い出しを行い、課題を抽出する業務要件整理を行います。

適用設計は、ERPの機能・構成を理論的に表現する作業で、環境構築によってERPを利用するときに必要となる基盤を構築します。

要件整理から引き続いて機能説明とFIT&GAP分析が行われます。

また、プロトタイプの確認では、ユーザーにERPのプロトタイプを試用してもらい、機能・デザイン・使い勝手などの評価・フィードバックを受けます。

なお、適用設計の段階で新たに導入するERPのライセンスを正式に購入するのが一般的です。

基本設計は概要設計とも呼ばれ、ERPの仕様を明確にする作業で、基本機能・カスタマイズ・アドオン・セキュリティに関する基本設計があります。作成した成果物がこのあとの導入フローでも継続して使用されるため、開発に入ったあとに顧客企業との間に認識の相違が生じないように、十分なすりあわせが必要といえるでしょう。

成果物の具体例としては、機能一覧・システム構成図・ネットワーク構成図・インタフェース一覧・業務フロー図・画面レイアウト・帳票レイアウトなどがあげられます。

また、これまで使用していたシステムのデータを新しいERPに引き継ぐためのデータ移行設計を行います。ここでは、誰がいつどんなデータをどのような手段で移行するか移行計画書を作成しましょう。

カスタマイズやアドオンに関する基本設計が固まったら、ベンダーはERPパッケージのカスタマイズ作業を進めます。開発に要する期間は、カスタマイズのボリュームによっても変動します。

キーユーザーの教育もこの工程で行うのが一般的です。具体的には、「どのタイミング」で「どのデータ」を「どのように」ERPに入力するのか、出力可能な画面や帳票をどう利用するのか説明を行います。エンドユーザーへの教育は、キーユーザーが実施することになるため、キーユーザーのERPに対する理解が深まれば、本稼働後のスムーズな運用が期待できるでしょう。

顧客企業では、データ移行に備えてマスターデータの整備を進めるとともに、既存システムの表記ゆれや破損データの修正・重複データの削除など、データクレンジングと呼ばれる作業を行います。

検収テストの工程では、本番と同様のテスト環境にて顧客企業の担当者が実際にERPを運用し、動作に問題がないか確認を行います。運用テストを実施する際に、入力データによっては思わぬ不具合が発生することも考えられるため、さまざまなパターンの入力データを用意する必要があるでしょう。

ERPの動作確認ができ、マスターデータや移行データの準備が整えば、いよいよ本番環境への移行・本番稼働です。

本番稼働前のこのタイミングで、総合テストを行うユーザーからその他のユーザーに新たに導入したERPの基本機能・操作方法を説明するのに加え、万が一、不具合が発生したときの問い合わせ先を伝えておきましょう。

SAP Business Oneの導入事例を紹介します。

電気設備工事業を営むA社では、業務・拠点ごとにシステムが分断されており、システムと業務運用が乖離することで、予実管理のタイミングが遅れ対応が後手となる課題がありました。

そこで、SAP Business Oneを導入、工事積算、工事案件管理、経費精算・勤怠管理といった外部システムとリアルタイムで連携させました。これにより、同一システム内での予算と実績の一元管理が可能となり、リアルタイムで工事の予実や損益の把握を実現しています。

また、工事原価の予実管理粒度が荒く、予算超過などの問題把握ができない問題も生じていました。ここでは、SAP Business Oneに「建設業テンプレート」を適用し、工事部材単位の予算・発注・原価計上の一気通貫での管理を行うことにより、予算超過の原因分析や対策が可能となっています。

さらに、経営数値の算出に多くの時間が掛かっていた課題については経営数値をシステムから直接出力することで解消し、業務の効率化につながりました。

本記事では、建設業向けERPの機能・導入メリット・選び方・SAP Business Oneの導入フロー・導入事例などについて解説しました。

建設業では、深刻な人材不足により従業員ひとりひとりの労働生産性の向上が求められており、建設業向けERP導入の導入で業務の効率化が期待されています。

SAP Business Oneは、豊富な導入実績を持ち、コストを抑えつつ、建設業の業務プロセスに必要な機能を備えていますので、さらに情報を知りたい方はお問い合わせ・資料請求が可能です。

ご興味のある方は、ぜひともこちらからご連絡ください。

このコラムを書いた人

日立システムズ

プロジェクトディレクター

デジタルトランスフォーメーション(DX)の実現に向けて

顧客管理・販売管理・財務会計など各業務のビジネスプロセス統合、

新たなビジネスモデルへの柔軟な対応を支援します