当社は「人の持つ無限の可能性と人間性を尊重し、お客さまに一番近い存在として、人とITによる満足と感動をもたらす新たな価値(サービス)を創造する」という思いを「Human*IT」に込め、人に寄り添い、国内外問わず幅広いニーズに応えています。めざす方向としては、日立グループの幅広いIT・OT技術を結集したLumadaと日立システムズの強みであるマネージドサービス、さらに現場保守や運用のノウハウを生かしたサービスを開発し、“驚きと感動“とともにお客さまに真に価値あるサービスを提供することにあります。

これにあたっては、お客さまはもちろん、私たち自身も“幸せでワクワクするようなサービス”を実現する研究開発に取り組んでいます。

また、研究開発や新事業企画の過程で創生される知的財産を知的財産部門が維持・管理し、各事業部の企画部門と連携しながら特許取得を推進するとともに、当社製品が他社保有の特許権を侵害していないかどうかを調査(特許クリアランス)し、知財リスク低減を図っています。

2024年度までは、研究開発費として年間約30億を投じてきましたが、2025年度は約40億円まで拡大し、研究開発活動をさらに強化します。特に、コア事業の着実な成長を図る「漸進的深化」と、新市場開拓や新サービス創出のための「新領域探索」について強化し、両利きの経営を推進しています。

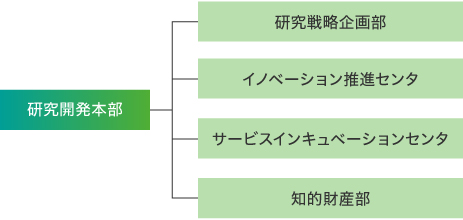

新領域探索については、オープンイノベーションの促進や外部専門家の活用、アイデア探索、サービスのアジャイルな立ち上げといった施策に取り組んでいます。これに合わせて、施策の企画・立案や推進をサポートする「イノベーション推進センタ」を設立したほか、「サービスインキュベーションセンタ」に新サービスのビジネス創出を行うメンバー、サービス開発を行うメンバーを集結。生み出したアイデアを短期間で臨機応変にインキュベートするチームを立ち上げられるようにしました。

なお、研究開発本部には、これらの研究開発活動をサポートし、経営戦略に合致する研究戦略を策定する「研究戦略企画部」、特許など知財の創出をサポートし管理する「知的財産部」を擁しています。

<研究戦略企画部>

経営戦略部門と連携し、中期経営計画に基づいた研究戦略を策定するとともに、日立グループ企業との協力や大学との共同研究の推進を図っています。

<イノベーション推進センタ>

サービス創出に関わる新サービス提供プロセスと支援メニューを整備し、外部専門家にも参画いただき、アイデア創出ワークショップやイノベーション教育を実施することで、新サービスを生み出すサポートをしています。

また、国内外のスタートアップ企業との協業を進め、新事業の創生を推進しています。

<サービスインキュベーションセンタ>

不確実性が高く先行きが見えにくいVUCAの時代に対応した新しいサービス開発プロセスの確立をめざすとともに、新サービスの種を素早く形にして検証し、力強く成長させます。

<知的財産部>

特許権や実用新案権、意匠権、商標権といった当社事業における権利を守りつつ、知財情報を経営戦略に生かす取り組みなども推進しています。

研究開発推進体制

当社は、Hitachi Systems Managed Servicesに代表される企業システムの安心・安全な運用をトータルにサポートする「マネージドサービス」の研究開発を進めています。

マネージドサービスの重要な要素である「セキュリティ」では、データ分析を利用した迅速な障害対応やプロアクティブなセキュリティ対策、ITシステムだけでなく、工場などのOTセキュリティの研究開発によって企業システムのさらなる安定稼働や高信頼化を実現します。

例えば、多様化するサイバーセキュリティの脅威とお客さまのニーズに対応するため、お客さまのセキュリティ業務を7カテゴリ、25業務に分類。日立システムズのセキュリティサービスにひもづけ、体系化するとともに、課題解決シナリオを整備しました。これによって、お客さまはそれぞれの業務課題に応じて必要なセキュリティサービスを選択しやすくなります。

セキュリティ業務の7カテゴリ

当社は、お客さまの業務の改善や地域活性化、さらには社会課題を解決するAIを活用した多様なデジタライゼーションサービスを開発・提供しています。

サプライチェーン上の食品工場と小売店舗を繋ぎ、販売実績、在庫、物流などのデータを共有。さらに、このデータに外部要因などの情報を加えて時系列予測モデルを学習するともに、需要予測モデルを構築しました。この需要予測モデルは、従来の需要予測システムよりも高い精度を実現し、7.6%のロス削減効果を得る見込みです。この成果は、「SCM*1企業間連携サービス」の機能として提供開始しています。

全体イメージ

社会インフラ領域では、対象施設・設備の劣化状態を見える化し、劣化要因を分析するとともに損傷状況や健全度を予測する「CYDEEN劣化要因分析支援サービス」を開発。

蓄積したデータを独自手法で分析し、点検補修箇所の優先順位付けや見落とし防止による点検業務および計画策定の効率化を実現しています。

「CYDEEN劣化要因分析支援サービス」概要図

水道管破裂などの大きな被害が発生する前にAIで早期検出する「AI異常検知サービス」を開発*2しました。このサービスでは、配水管に設置したセンサーから取得したリアルタイムなIoTデータをAIで分析し、通常と異なる水道設備の挙動を事前に検知することが可能です。これによって断水による地域住民への影響の軽減や、水道局員の作業負担を軽減することが期待されます。

近年注目されている生成AIに関する取り組みも推進しており、企業が安心して容易に生成AIを活用できる「おてがる生成AIパック」を開発するとともに、「ビジネスイノベーション統括本部」を新設。社内での活用を進め、ノウハウを蓄積するとともに、お客さまのデジタライゼーションを伴走しながら促進するサービスを提供しています。

また、保守の領域でも、技術継承、業務効率化、人的ミス防止などの課題に対応するため、現場作業におけるさまざまな場面で生成AIを活用しています。具体的には、保守現場で起こり得るミスや事故を写真から予測し注意を促す危険予知、当日の作業手順や過去に問題となった作業上の注意点を反映した作業計画書の自動作成、お客さま報告書の自動作成などを生成AIで実現しています。これによって、熟練技術者の持つノウハウを若手技術者に継承し、品質を底上げするとともに、1,100時間以上/月の時間削減効果を見込んでいます。

今後は、これまでの実績や新たなソリューションを、同じ課題を抱える日立グループや外部の企業に拡大し、保守業界全体の活力を高める取り組みを推進していきます。

当社は、従来からIoT技術を用いた「オフィス・データセンタの省エネ」や「太陽光発電の遠隔監視」、「新たな保守技術の開発」などを通じてサステナブルな社会の実現に貢献してきました。

現在、全世界で脱炭素化が推進される中、さらに環境にやさしく、サステナブルな企業活動を支えるために、当社はさまざまなGXソリューションを開発・提供しています。

例えば、太陽光発電による電力の固定価格買取制度(FIT制度)廃止をふまえ、売電するのではなく、自社で電力を消費するための、太陽光発電+蓄電池システムを組み合わせた「自社消費型創エネ蓄エネサービス」を開発。カーボンニュートラル対応はもちろん、近年の電気代の高騰やBCPの対策をサポートします。

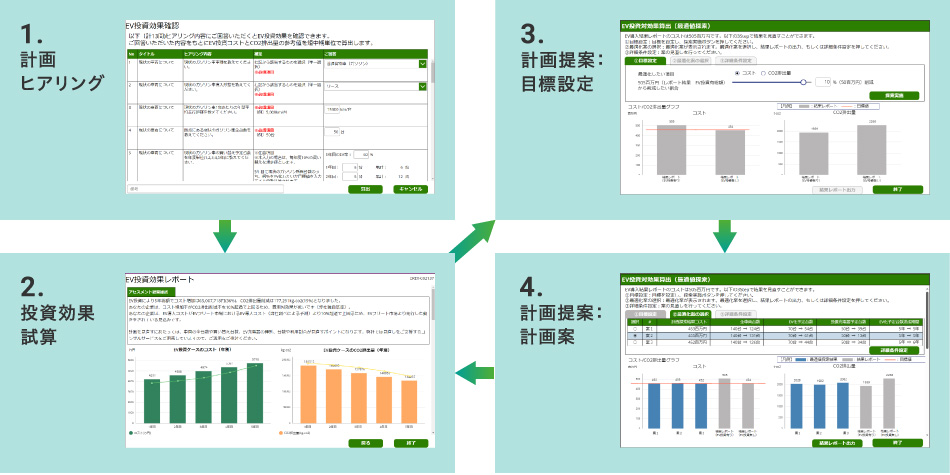

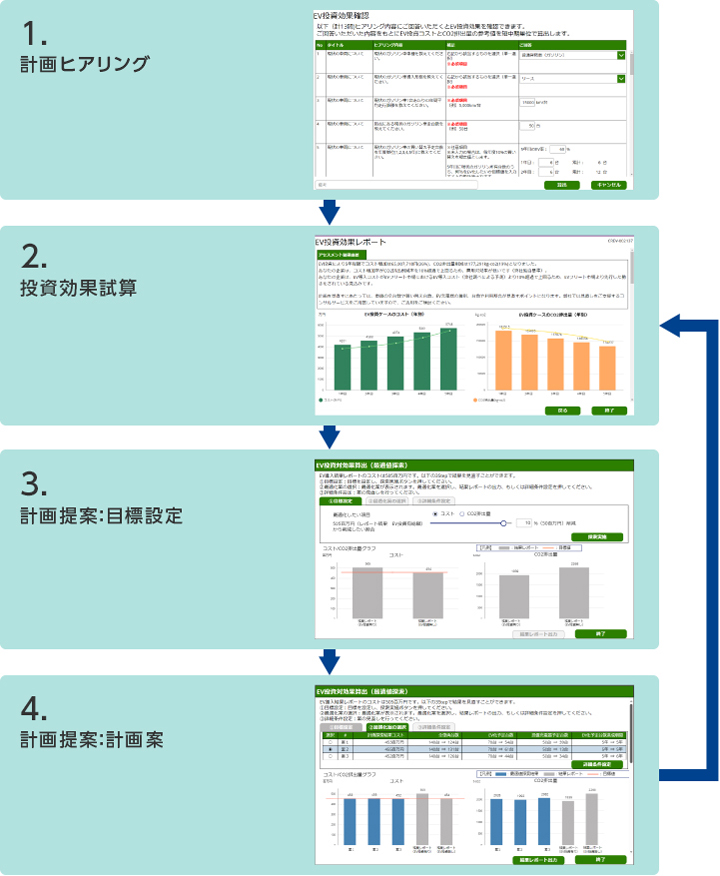

お客さまのEV導入の促進するため、「EVインフラ導入サービス」を開発。これによってEV投資費用と効果から計画提案、EV充電器の適切な機種選定、EV充電器を設置する拠点の電気設備や配線など、EV充電器に関する導入設計から運用保守まで対応します。

2022年度には、米国スタートアップ企業が開発した「Persefoni(パーセフォニ)」と連携した炭素会計プラットフォームサービスを開発し、提供を開始しました。

このサービスは、企業や金融機関が財務、事業活動、サプライチェーンに関する各種データを入力することで、国際基準に則したCO2換算排出量を算定・可視化できるというもので、脱炭素活動の一元管理を支援します。

2024年度には、施設の消費電力の多くを占める空調設備に特化して節電状況やCO2排出量を見える化し、電気料金削減と脱炭素経営を支援する「省エネ・節電システム」や、法令やIRで求められる ESG情報開示に欠かせないESGデータをメールとエクセルだけで収集・可視化・分析を効率化する「ESGマネジメントサポートサービス」を開発・提供しています。

GXソリューションEV投資対効果試算および計画提案

特徴

当社は「協創」による研究開発を追求し、国内外のさまざまなステークホルダーと連携したオープンイノベーションを推進。東京大学や電気通信大学、東京情報大学を始めとした大学や研究機関との産学連携による共同研究を実施しています。

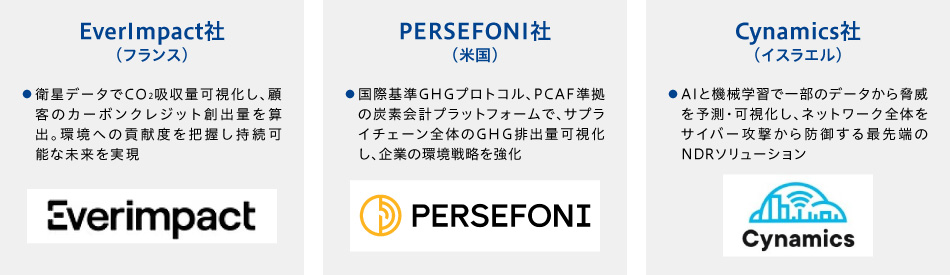

また、特徴ある技術やアイデアを保有するスタートアップ企業や、先進の知見を持つ専門家との連携なども実施し、新たな価値共創に取り組んでいます。

産学連携による取り組み

スタートアップ連携

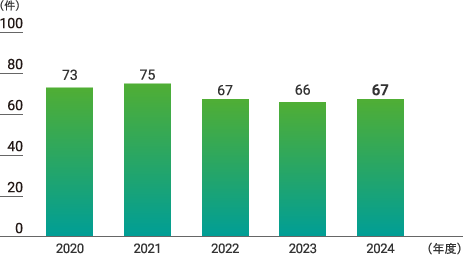

当社は特許出願の「質」を重視する方針のもと、主力事業分野に絞り込んだ知財戦略策定による特許出願の推進を図ってきました。また、生成AIなどの新たな技術分野を捉えた特許の出願にも積極的に取り組んでいます。

「発明創生」「知財リスク低減」の観点から知財戦略を策定・実行しています。

〈発明創生〉

研究開発部門の研究テーマ取りまとめ者や事業部門の新事業創生プロジェクトリーダーと連携した発明発掘活動によって、事業計画策定前の早期特許出願を推進しています。また、主力事業分野においては基本特許に加え、関連がある複数の特許(改良特許、周辺特許)を網目状に張り巡らす特許網を構築しています。

〈知財リスク低減〉

新事業開始前の特許侵害調査のスキームを構築し、確実に特許クリアランスを実施しています。また、他社との協創事業や大学との共同研究においては、適切な知財権を確保するため共同研究契約書などの知財条項の精査を徹底しています。

当社は、研究開発活動の担い手である専門技術者の育成に注力しています。ITスキル標準(ITSS)に準拠した人財育成システムを構築し、役割やキャリアに応じた教育プログラムを準備しているほか、博士号取得支援や日立技術士会との連携による技術士育成、日本ディープラーニング協会(JDLA)と連携したAI人財の育成なども実施しています。さらに、新サービスの事業アイデアを自ら構想し、主体的に推進・実行できる人財を育成するため、マインド醸成や発想力強化の教育にも力を入れています。

また、当社は従業員の知財マインドを向上させるために、積極的な知的財産啓発教育に取り組んでいます。定型的な教育には「新入社員向け教育」「入社4年次必修講座での知財教育」「知財マインドの向上教育」があります。また、事業部や国内外の当社グループ会社に対しては、個別依頼に基づく知的財産相談対応や教育を実施しています。上記に加え、WiCON(全国の高専生を対象としたワイヤレス技術のコンテスト)や電気通信大学のU☆PoC(UECアイディア実証コンテスト)に協賛し、次世代の技術者や研究者の育成に貢献しています。

| 単位 | 24年度 | |

|---|---|---|

| 研究開発投資額 | 円 | 約31億 |

| 単位 | 24年度 | |

|---|---|---|

| 特許出願件数 | 件 | 67 |

| 単位 | 24年度 | |

|---|---|---|

| 新入社員向け教育 | 人 | 490 |

| 入社4年次必修講座での知財教育 | 人 | 259 |

| 知財マインドの向上教育 | 人 | 73 |

| 単位 | 24年度 | |

|---|---|---|

| 表彰報奨件数 | 件 | 48 |

| 報奨金合計額 | 円 | 640,000 |